Как принять новый виток спирали общественного развития и выйти на зрелые взаимоотношения между руководителями и эйчарами?

Ольга Макогон,

главный редактор журнала «Управление персоналом»

- Культура управления персоналом в парадигме развития бизнеса.

- Взаимодействие между руководителем и эйчаром: в чем корень проблемы?

- Корпоративная культура — «живая вода» или инструкция для «галочки»?

Судья поднимает стартовый пистолет вверх. Спортсмены становятся в позицию готовности. «На старт! Внимание! Марш!» — заветный выстрел, и все побежали. Так метафорически можно описать то, что сейчас переживает культура управления персоналом, да и всё профессиональное сообщество. Все куда-то бегут, все видят цель, но не замечают многого из того, что может одновременно привести как к победе (то есть желаемой цели), так и к проигрышу. Спортсмены выполняют задачи, поставленные перед ними тренером. Учитывая распределение ролей, к победе может привести только слаженная командная работа.

Но если в спорте сложившиеся правила взаимодействия и подчиненности не ставятся под сомнение, то в бизнесе добиться схожей слаженности и понимания достаточно сложно. Притом, что культура управления персоналом в парадигме развития бизнеса для украинского рынка труда относительно нова. Чтобы успевать за всем миром и не выпадать из глобальных правил, управленцы с жадностью поглощают западные практики, и уже никого не удивишь, когда аргументацией какой-либо позиции служит цитата или высказывание западного гуру. Но! Зрелость культуры управления как раз и проявляется в том, что профессионал приобретает навыки в изложении своих мыслей и отстаивании своей позиции, ориентируясь на себя, свою команду и под своим именем.

Да, изменения стали социальным процессом, причем перманентным. Хаос и неопределенность многие уже научились стоически использовать как источник энергии роста. Поэтому недостатки и недоработки в управлении персоналом нельзя оправдывать изменениями как рисками, которые влияют на решения, принимаемые в отношении сотрудников. Это стало частью нашей жизни, как и многочисленные реформы в государстве. Но изменения не отменяют трезвый ум и здравый смысл. Когда захочется в очередной раз бежать со всеми марафон изменений, наша реальность как бы намекает, что полезно сделать паузу и осмыслить то, что заставляет нас бежать за всеми. И понять каждому из нас: «Нужно ли это мне для того, чтобы сделать выбор и пройти свой собственный путь. Куда я лично хочу прийти?» Вместо того, чтобы следовать за всеми без смысла, двигайтесь по персонально выбранному маршруту. Время неопределенности порождает запрос на индивидуальность решений и твердую личностную позицию. Ведь успех изменений лежит не в технологиях как вспомогательных решениях, а в человеческой стойкости, любознательности и открытости к неизвестному.

20 октября 2021 года в Киеве состоялась встреча управленцев профессионалов People Management Conference: «Атланты для талантов». Это была важная встреча, когда многое читалось между строк в докладах спикеров и кулуарных комментариях участников конференции, и это было не менее интересно и информативно, чем сами выступления. Как главный редактор журнала «Управление персоналом», предлагаю вам авторский взгляд на атмосферу, которая окружает управление персоналом в наше непростое время. Сидя в конференц-зале, я набросала эти заметки как раздумья о наиболее часто встречающихся проблемах не только в HR, но и вообще в бизнесе — деятельности для получения определенного результата, к которому стремится собственник. Возможно, с одними выводами вы, уважаемые читатели, согласитесь, а с другими захотите поспорить.

Взаимодействие между руководителем и эйчаром

Настоящие лидеры в управлении персоналом в нашей стране есть, но до сих пор они остаются в меньшинстве. Запрос на вход в профессию и развитие существует, однако сейчас необходимо разделить этот вид деятельности на два компонента:

- Работа непосредственно сотрудников HRподразделений в компаниях, где они отвечают за разные функции управления персоналом.

- Работа как линейных управленцев компании, так и высшего руководства, на которых возлагается обязанность организовывать бизнес-процессы и взаимодействие всех сотрудников, находящихся у них в подчинении.

Когда мы обращаемся к классическим работам теоретиков в управлении персоналом, таких как Майкл Армстронг, Дэйв Ульрих, Дерек Торрингтон, Ричард Темплар и многих другим, то эти гуру менеджмента в первую очередь говорят о самой функции управления персоналом. Это означает лишь то, что кто-то в компаниях должен эти функции выполнять. Даже при наличии национальных бизнес-школ и HR-программ фактом остается то, что теоретическое познание искусства управления — удовольствие дорогое. Как и любое искусство, оно не может быть доступным широкому кругу любознательных, хотя стремиться к расширению этого круга необходимо: большинство молодых талантов находится за его пределами.

Вне зависимости от опыта в управлении людьми в компании бизнес тем не менее ведется, управленческие решения принимаются, топ-менеджером оценивается их качество и делается следующий шаг, ведущий к развитию или гибели компании. Учитывая всё сказанное, возникает вопрос: готовы ли руководители сейчас, после 30 лет рыночной экономики в нашей стране, к признанию того, что именно на них, а не на эйчарах лежит ответственность за все решения, принимаемые в их организации в отношении персонала? В очень большом числе случаев ответ будет «нет». Нет, не готовы. Логически вытекает и следующий вопрос: а готовы ли эйчары даже самого высокого уровня признавать, что их решения вторичны и носят рекомендационный характер? Следите за формулировками мыслей HRадептов, ведь критически анализируя их способ и образ мышления, можно прочувствовать: изменения в культуре управления персоналом реальны или только желательны.

Для меня в такой постановке вопроса нет ничего удивительного. Руководитель играет первую скрипку в любой компании, и если он снимает с себя ответственность за вектор принимаемых решений по персоналу, то этим непроизвольно признается нестабильность его воли. И тактика разрозненных действий не достигает того уровня, чтобы влиять на стратегию. А вот если руководитель твердо заявляет, что именно он ответственен за управление персоналом, тогда уже можно выстраивать полную координацию между брендом руководителя и брендом работодателя, а также настраивать все операционные процессы прикладного характера.

Когда мы проживали относительно спокойный период, общее настроение позволяло и дальше раскручивать маятник решений в границах благополучия. Давление «жажды тиши да глади» просто выталкивало из обсуждения разговоры о том, как эйчары борются за свое место на корпоративном олимпе, как много не всегда оправданных (а порой и чрезмерных) движений совершается для того, чтобы обезопасить подразделения по управлению персоналом от корпоративных жерновов... Пока всё было относительно спокойно, руководители поддерживали стремление эйчаров в построении приемлемых национальных практик. Однако когда корона кризис стал угрожать финансовой стабильности бизнеса, наиболее сильно пострадали именно бюджеты на персонал, причем, что особенно опасно, в части обучения и развития. (Здесь главное сделать паузу и не выстраивать аналогию с государственной политикой по развитию культуры обучать и обучаться.)

Значение такого изменения приоритетов состоит в том, что расслабилась пружина истинного отношения руководителей к людям, для которых работники — всего лишь «ресурсы», а не члены единой команды. В ответ напрягается пружина отношения сотрудников, которые перестают доверять работодателю и отделываются лишь тем минимальным вкладом в достижение целей бизнеса, который позволяет им сохранять работу. В этот период эйчарам не остается ничего другого, как обсуждать вовлеченность, выгорание, текучесть и другие особенности «человеческого фактора», влияющие на общий результат работы компаний.

Если вы сталкиваетесь с позицией директоров крупных/известных компаний, которые позволяют себе публично очень скептически отзываться о своих подчиненных и заявлять, что, условно говоря, половину из них они считают балластом, какие выводы вы сделаете? В любом случае, для таких руководителей эйчар — это реализатор его воли, и ценность «специалиста по людям» сводится к тому, чтобы специалист правильно оформлял решения своего босса.

Возможно ли «продавить» сопротивление «топа», от которого зависит твой доход, и научить его более эффективным отношениям с наемными работниками? Практика показывает: да, возможно. Благодаря личностному развитию обеих сторон. Конечно, это требует огромных усилий, но поскольку этичное поведение и ценности человечности начинают преобладать в общественном запросе, то изменение позиции собственника/топ-менеджера с «акульей» на позицию человека разумного — возможно. Собственник человек понимает, что бизнес — это, как ни странно, не только «о деньгах», но и об интересе сотрудников двигаться в том направлении, которое он видит как целевое.

Эйчары не могут быть узкопрофильными специалистами по управлению в чистом виде, им нужны развитые навыки в смежных функциях и направлениях деятельности. Без этого снижается эффективность их помощи своим «топам» в принятии решений по взаимодействию как с персоналом, так и с другими внутренними и внешними клиентами.

Борьба за право влиять на принятие решений руководителями создает позитивный имидж профессии управленца (менеджера) по персоналу. Однако в контексте деловой культуры, характерной для Украины, на мой взгляд, доля высокопрофессиональных мастеров своего дела, подлинных управленцев, всё еще остается досадно малой.

Количество руководителей, в понимании которых персонал — это «живые машины» для производства прибыли (и их желательно «оптимизировать» или «цифровизировать»), продолжает быть критически преобладающим, хотя об этом открыто не говорится. Мы все склонны обсуждать привлекательные идеи, включаемся в поиск ответов на более легкие вопросы — и сами того не замечаем, как привязываемся к эффектному мнению группы лидеров мнений в HRсреде. И как не попасть в информационные заложники профессионального сообщества? Мне видится, что колоссальный шаг вперед совершается тогда, когда в дискуссию вовлекаются не только специалисты, реализующие HRфункции, но и те, кто потребляет результаты их работы. И связан с широкой орбитой самых разных сфер деятельности, влияющих на людей в компаниях. Именно такая взаимная работаподдержка дает мотивацию для личностного развития и сопровождения изменений. Так как руководитель и эйчар — это в первую очередь корпоративная деятельность «внутри», то они особенно нуждаются во взгляде со стороны и под новым углом.

Корпоративная культура

Качество взаимодействия между менеджерами высшего звена и эйчарами определяется корпоративной культурой, которая закладывается руководителями, а также той, что характерна для определенного культурного ареала. Бывает, что культура навязывается иностранными материнскими компаниями, что делает ее влияние на локальный персонал либо нейтральным, либо... Да, это нам всем хорошо знакомо: происходит «хорошая игра при плохой мине», что в долгосрочной перспективе дает только негативный эффект.

Привычным стало заявление, что во главе угла деятельности компании находится человек. Звучит емко впечатляюще, но так ли это в реальности?

Большинство компаний в Украине придерживаются парадигмы «красной» корпоративной культуры. Это предполагает иерархическое распределение и подчинение власти, линейную или функциональную организационную структуру. Культура такого типа ставит действия, совершаемые эйчарами, в жесткую зависимость от воли руководителя. Однако то, что формирует эту волю руководителя, во многом зависит от уровня доверия и качества взаимодействия между ним и эйчаром.

Как часто происходит диалог первого лица с HRспециалистом? Учитывая, что для эйчара глубина владения широким спектром вопросов по управлению персоналом является исключительной функцией, а руководитель озадачен большим спектром задач, хочется предположить, что при принятии решений «топ» глубоко изучает рекомендации эйчара и учитывает его позицию. Как раз это и называется взаимным разделением ответственности между топ-менеджером и менеджером по персоналу. «Нужно чаще общаться», это факт.

Позитивная тенденция последних лет: всё более принципиальное значение отводится роли линейных и функциональных руководителей, и успешность именно их решений является самым ярким отражением в зеркале работы эйчаров. Риторика этой группы сотрудников позволяет понять зрелость культуры управления персоналом в конкретной организации. Поэтому эйчары ищут в линейных руководителях своих главных союзников и стремятся направить энергию их и своего собственного нонконформизма в мирное, конструктивное русло развития. Прислушиваться к линейным руководителям жизненно необходимо!

Серьезную угрозу формированию по-настоящему эффективных принципов корпоративной культуры наносят попытки копирования чужих практик и решений, когда руководители стремятся не прилагать особых усилий для выработки индивидуальных принципов и ценностей, а отделаться шаблонами. Риск кроется в том, что каждая компания имеет свою внешнюю и внутреннюю среду влияния, а их лидеры проявляют разные качества, и «карты внутреннего мира» у всех отличаются. Однако еще большую угрозу укреплению действенной корпоративной культуры на практике несет то, что ее провозглашенные принципы не признаются сотрудниками как свои личные. Люди не идентифицируют себя с компанией, работая в ней, пусть даже внешне они демонстрируют «корпоративную верность». Важно обратить внимание, что этот вызов ставит под удар прежде всего эйчаров, а не руководителей (которые своё слово уже сказали, требуя то корпоративных песен, то других импортных кунштюков, в зависимости от бегло прочитанных бизнес книг или «проглоченных» модных коучинг сессий). При наличии доверительных и уважительных отношений между руководителями и эйчарами, последние смогут вовлечь своих боссов в донесение подлинных ценностей, заложенных в корпоративную культуру, — и от этого всем станет легче жить.

За последние два года вызовы, с которыми столкнулась практически каждая компания, показали: корпоративная культура сейчас, в период невиданной турбулентности, постоянно испытывается на прочность.

Возвращение к основам

Нередко в стремлении к новациям и к новым технологиям, на высокой скорости движения к высоким целям лидеры забывают об основах взаимодействия с сотрудниками:

- Легальность трудовых отношений и легальность оплаты труда. Если легальные трудовые отношения подменяются удобными для бизнеса формами сотрудничества между юридическими и физическими лицами, то таким образом становится неэффективной даже самая распиаренная корпоративная культура, что бы ни было записано в корпоративном буклете.

- Необходимость открыто говорить о трудностях и уроках, которые компании выносят из своей деятельности. Конкуренты теперь собираются вместе для того, чтобы учиться друг у друга преодолению кризиса, и это тренд. Тем не менее корпоративные правила не всегда позволяют эйчарам, как представителям своих компаний, поднимать вопросы, которые являются актуальными для сообщества.

- Методики и инструменты вторичны, принципы и ценности первичны. Знания о доступных для применения методиках и инструментах управления отдельными сферами в HR не помогут, если в их основе не лежат стабильные и устоявшиеся корпоративные принципы и ценности. Сейчас на рынке представлено огромное количество практик, решений, инструментов, которые похожи по названию, но отличаются по внутренним смыслам. Важно разобраться: как вы обычно ищете ответ на вопрос, что именно вам подходит, почему вы хотите работать с тем или иным провайдером? Важный навык эйчара — на практике адаптировать необходимые инструменты под конкретные задачи после получения ответа на вопросы «зачем нам это нужно?» и «как желаемое соотносится с нашими ценностями?». Возможно, данные вопросы покажутся прозаическими, но именно неспособность корректно на них ответить и неумение отделить желаемое от действительного и приводит к низкому или нулевом результату.

- Эйчарам очень легко стать заложниками «игры в управление и соблюдение», забывая, что работники имеют свои ценности и цели. Естественно, что люди подчиняются установленным правилам, что позволяет эйчарам говорить, что сотрудники разделяют цели и ценности компании. Но практика многих организаций развивается по законам Паркинсона, что никак не свидетельствует об эффективности HRподразделений.

- Взаимная заинтересованность и взаимная ответственность требует, чтобы правила, регулирующие отношения между компанией и сотрудником, были адаптированы к уровню восприятия наименее искушенных работников. Отношения между людьми настолько многогранны, что большинство организаций лишь реагирует на множество проявившихся нюансов. А проактивно предусмотреть потенциальные модели поведения на рабочем месте сейчас, во время турбулентности, можно лишь в краткосрочной перспективе.

- Работа над собой и трансформационные процессы, как ни парадоксально, не прощают действий на скорую руку. В такой работе не должно быть «моды», в ней проявляется личностная мудрость. Это постоянный путь, который требует усердия, выносливости и ментальной устойчивости.

Выводы

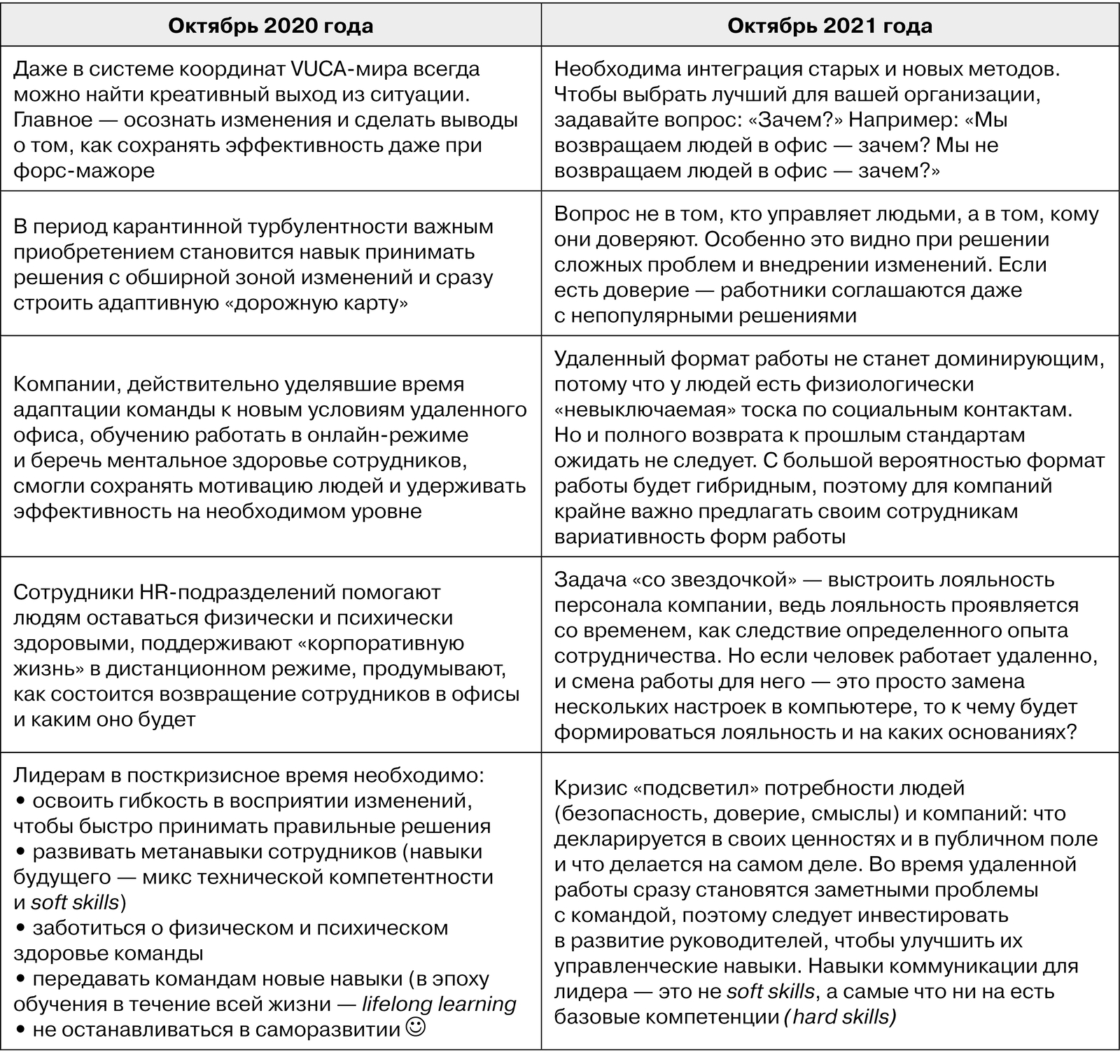

Подводя итоги размышлений на полях блокнота с логотипом конференции People Management Conference, можно провести небольшое сравнение: чем профессиональное сообщество интересовалось в этот же период прошлого года и сейчас1. За прошедший нелегкий год произошло принятие неизбежности изменений и началась адаптация к ним: это фиксируют многие HR-исследования.

________________

1 См. статью «Ценностное предложение работодателя vs корона кризис: вызовы и решения работодателей». «Управление персоналом» № 11, 2020.